源氏物語のオリジナルはどこ?計量文献学の挑戦【第114号】

2️⃣手書きコピーには写し間違いが生じるため原文が徐々に失われていきます

3️⃣一方で,写し間違いを追いかけることで原文のありかや伝播の様子を見つけることができます

📖今週の書籍:真贋の科学―計量文献学入門

🐻今週のTEDトーク:統計を好きになるべき理由

📨Q&A:欧米ではネギは一般的な食材ではないですか?

いちです,おはようございます.

対話AIのChatGPTが話題ですね.学術論文を書けるかもしれないとか,共通テストで高得点が取れたとか,ついに「エヴァ」のMAGIシステムができたとかがニュースになっています.いまのところChatGPTは英語しか理解しないのですが,我々のデッキにはDeepLという高性能翻訳AIがいますから,日本語話者でも一工夫すれば使えます.

そこで,ひょっとしたらこのニュースレターもChatGPTが書いてくれるかもしれないと思って,尋ねてみました.

What is the interface between science and art?

(科学とアートの境界面はなに?)

回答を機械翻訳した結果はこうでした.

科学とアートの接点は,科学の原理や手法がアートの創作にどのように用いられているか,またアートが科学の研究や理解にどのようにインスピレーションを与え,情報を提供できるかということに見ることができます.たとえば,デジタルアートやビデオアートのような新しい形のアートを創作するために科学的手法を用いたり,複雑な科学的アイデアをより多くの人々へ伝えるためにアートを用いたりすることが挙げられます.さらに,審美的体験の神経基盤を探求する神経審美学と呼ばれる研究分野も拡大しており,この分野の洞察がアートと科学の両方にどのように役立つかを探求しています.

か,完璧な回答じゃないですか……人生ではじめて機械に仕事を奪われるかもと戦慄しました.近いうちに,ニュースレターもAIが書くようになるかもしれません.それまでは,トップガン・マーヴェリックの "Maybe so, sir, but not today"(そうかもしれません,でも今日ではありません)の精神で続けていきたいと思います.

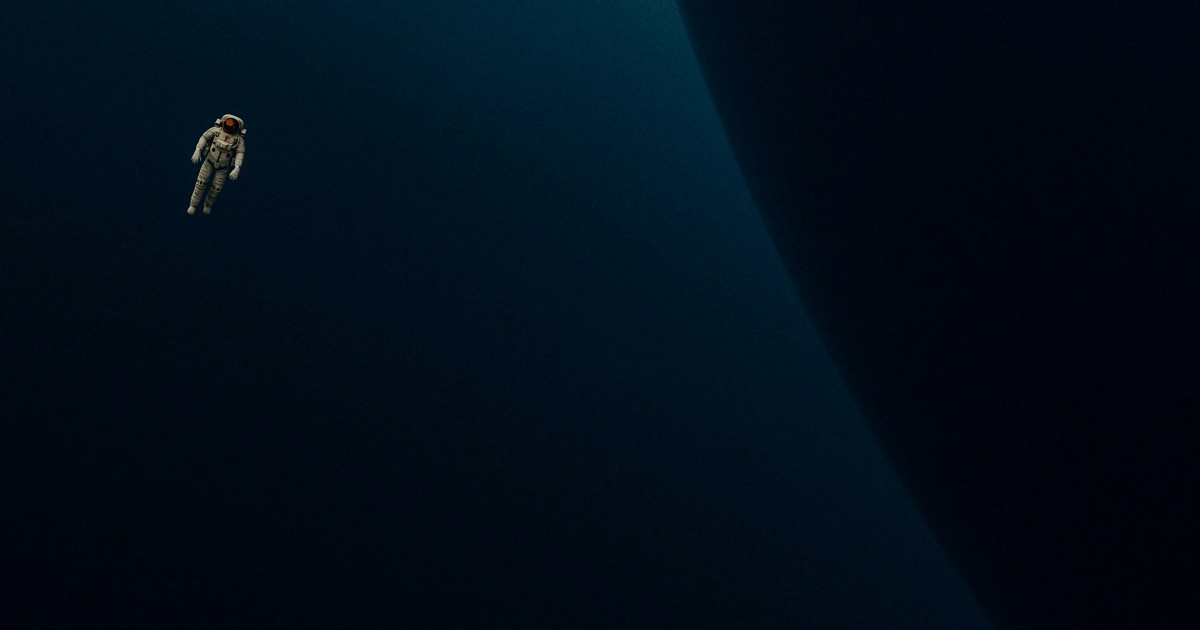

源氏物語絵巻

というわけで,今週は考古学,人文学,統計学,情報科学の交差点に位置する学問「計量文献学」のお話です.

📬 STEAM NEWS はメールで毎週届くニュースレターです.国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するほか,今週の書籍,TEDトークもお届けします.芸術系や人文系の学生さんや教育関係者の方,古代エジプト好きな方にとくにおススメです.ぜひ無料登録してみてください.

《目次》

-

源氏物語のオリジナルはどこ?

-

計量文献学登場

-

語ルフ

-

今週の書籍

-

今週のTEDxトーク

-

Q&A

-

一伍一什のはなし

この記事は無料で続きを読めます

- 源氏物語のオリジナルはどこ?

- 計量文献学登場

- 語ルフ

- 今週の書籍

- 今週のTEDxトーク

- Q&A

- 一伍一什のはなし

すでに登録された方はこちら