暦(こよみ)の話【第103号】

【140字まとめ】紀元前7世紀から前6世紀にかけての新バビロニア天文学者たちは月食や日食を正確に予測できたといいます.そんな天文学者たちが使っていたのは「サロス」という周期でした.あらゆる天文現象が1サロスごとに繰り返されるのです.このサロスを読み解くと,天文学者たちと暦との死闘が見えてきます.

STEAM NEWS はメールで毎週届くニュースレターです.国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するほか,今週の書籍,TEDトークもお届けします.芸術系や人文系の学生さんや教育関係者の方,古代エジプト好きな方にとくにおススメです.

いちです,おはようございます.

今週の月食はご覧になりましたでしょうか?

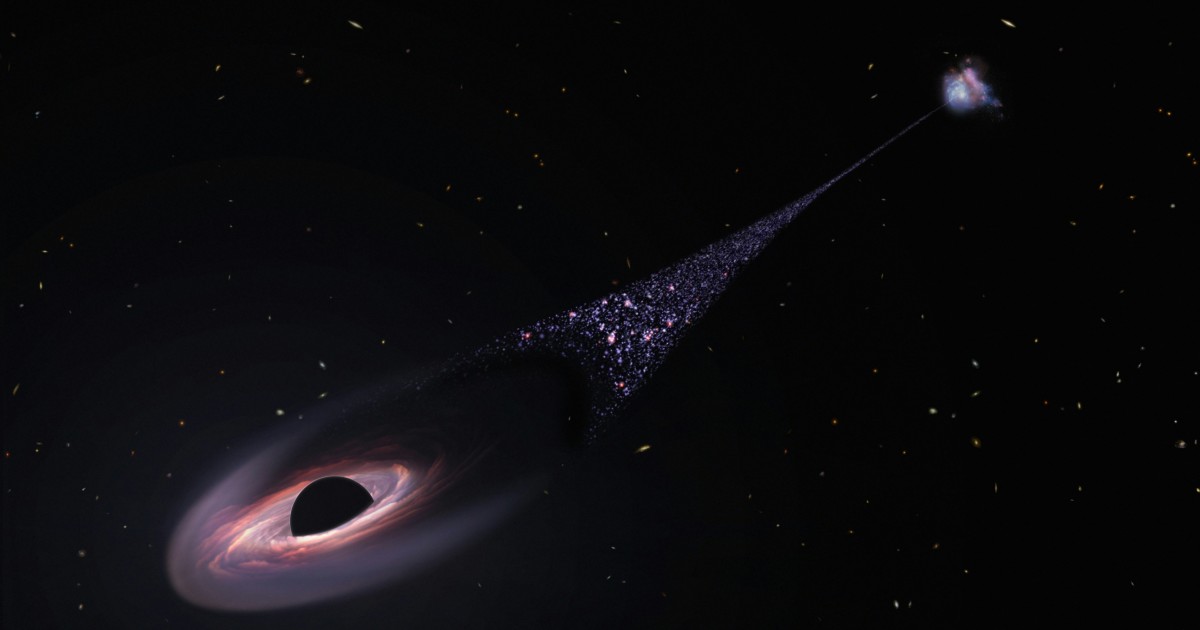

月食(筆者撮影)

僕は数年前から,五島列島でこの月食を見たいなあと思っていたのですが,仕事が立て込んでしまって,近くの海辺で月を見上げました.月食の日は必然的に大潮になるのですが,偶然にも満潮とも重なっていて,気分が盛り上がりました.

現代でこそ,数年から数十年先にいつ月食が起こるか予測できても不思議ではない感じがしますが,実は人類は紀元前7世紀から前6世紀には月食の予測ができていたようです.

この号ではそんな「暦(こよみ)」の話題をお届けいたします.

【お知らせ】ツイッターで「STEAMコミュニティ」を運営しています.ときどき裏話をつぶやいています.ツイッターアカウントをお持ちの方は是非ご参加ください.

《目次》

-

カルデア人からギリシア人へと受け継がれた「サロス周期」

-

旧暦で生きるということ

-

カエサル氏のビジネス

-

2033年問題(ただし旧暦)

-

今週の書籍

-

今週のTEDトーク

-

Q&A

-

一伍一什のはなし

この記事は無料で続きを読めます

- カルデア人からギリシア人へと受け継がれた「サロス周期」

- 旧暦に生きるということ

- カエサル氏のビジネス

- 2033年問題(ただし旧暦)

- 今週の書籍

- 今週のTEDトーク

- Q&A

- 一伍一什のはなし

すでに登録された方はこちら